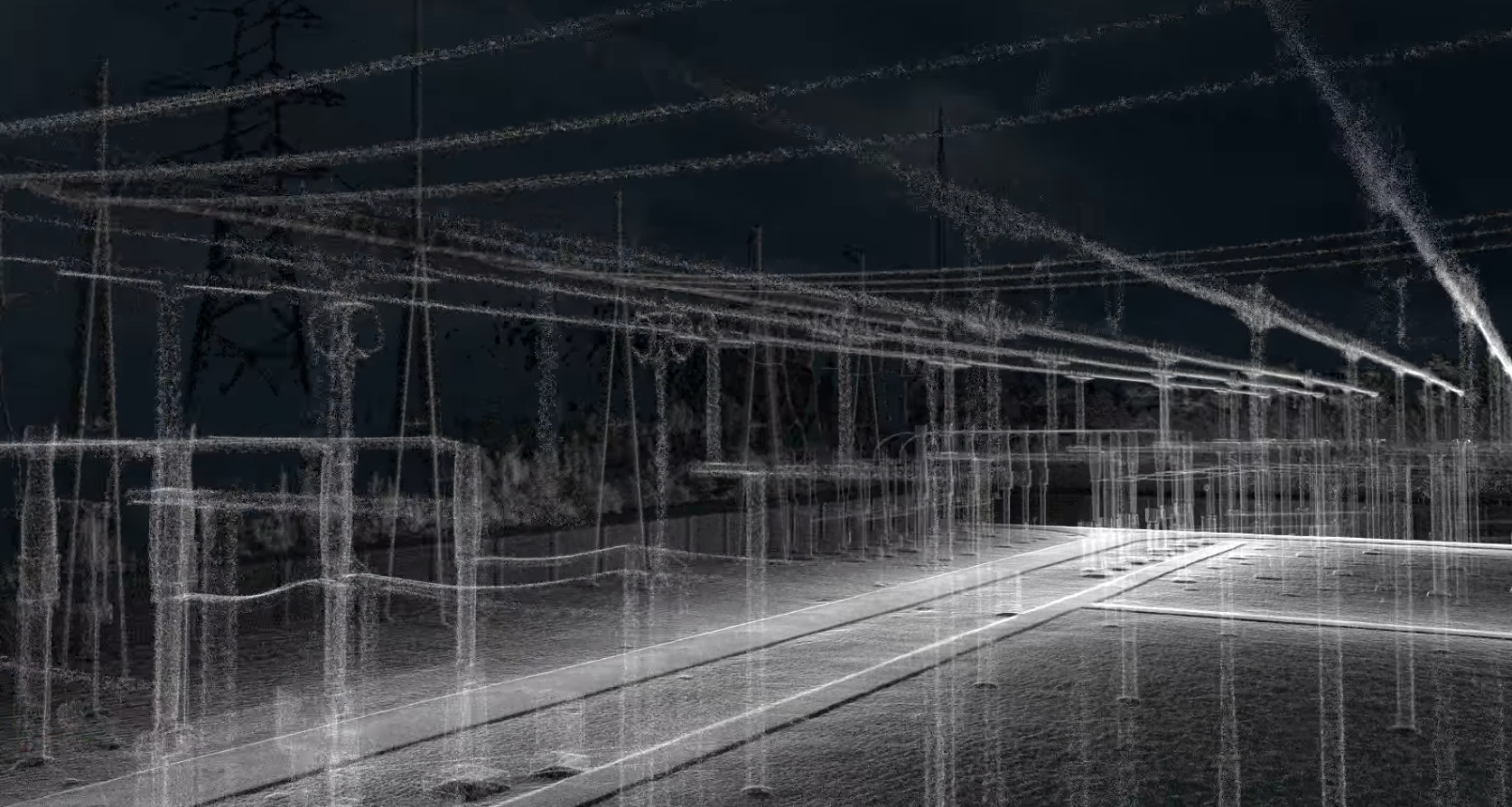

三维扫描是变电站数字化首选

发布时间:2025-11-17 15:40:42/ 访问次数:0

一、三维扫描核心优势

三维扫描技术之所以能成为变电站数字化的首选技术,源于其以下几个不可替代的核心优势:

高精度与真实性:

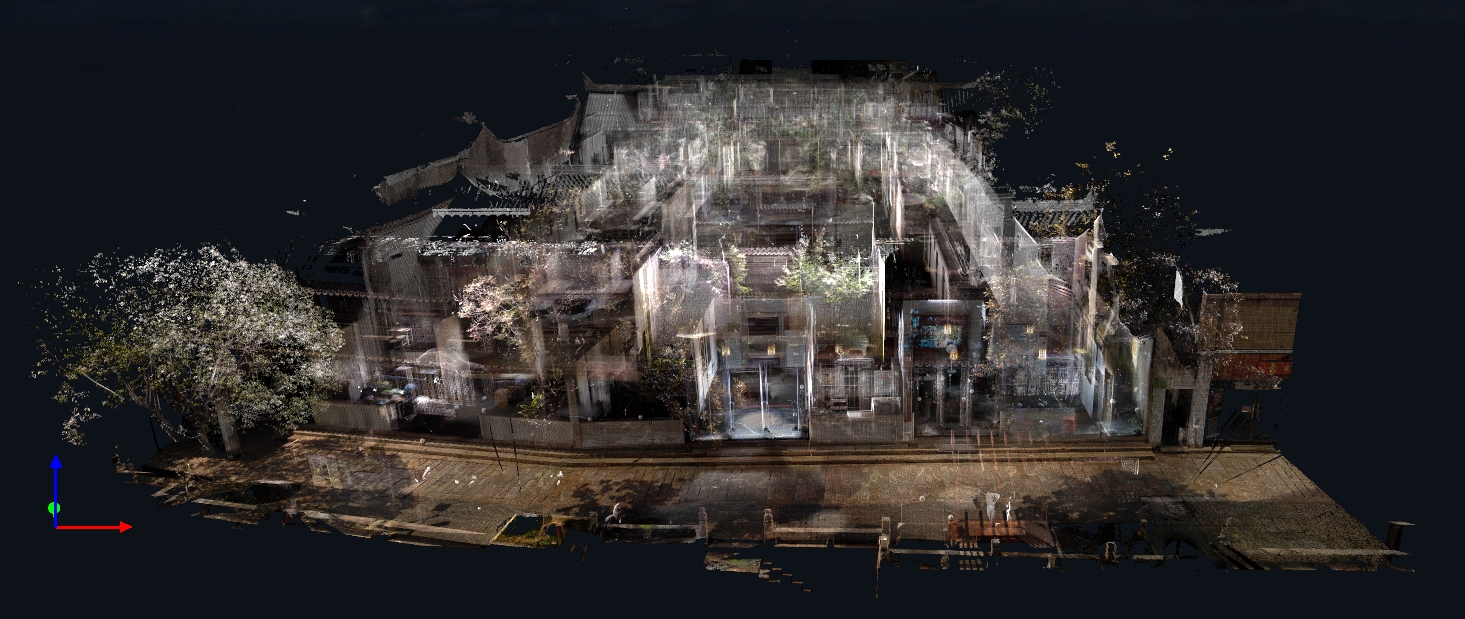

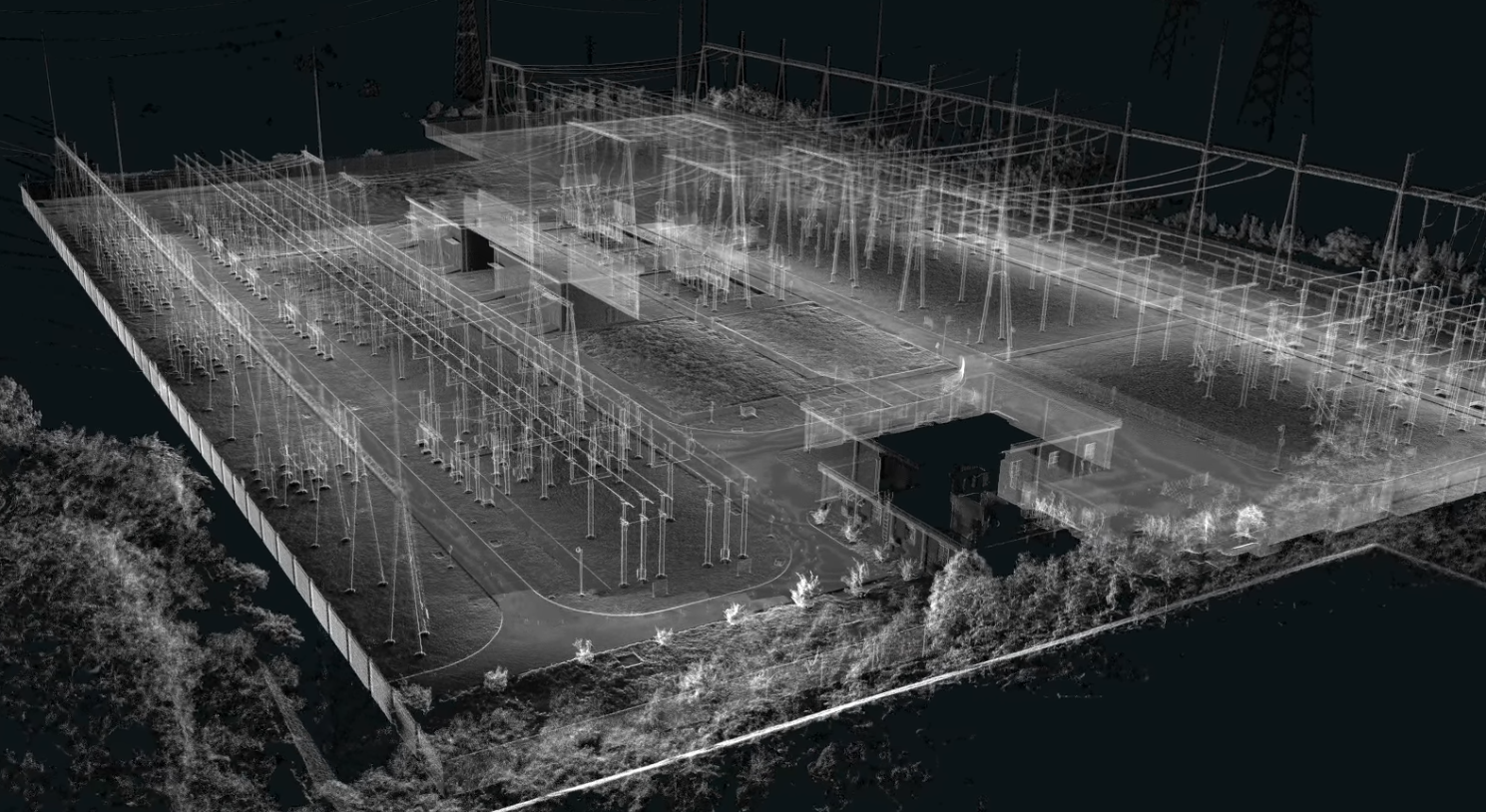

三维扫描能够以毫米级,甚至更高的精度捕获真实场景下的海量三维点云数据,真实还原变电站复杂的环境、设备形态和空间关系,实现“所见即所得”,避免因图纸不准或人为测量误差导致的信息失真。

非接触式数据采集:

在变电站这种高电压、高电磁场的危险环境中,无需接触带电设备即可完成测量,极大保障了人员和设备的安全,同时不影响变电站的正常运行。

高效率与全面性:

传统全站仪测量方式耗时耗力,而三维扫描是面式测量,每秒可获取数十万至数百万个点。短短几小时即可完成一个中型变电站的全面数据采集,效率提升数十倍,且无遗漏。

丰富的数据成果:

获取的不仅仅是尺寸信息,而是包含空间坐标(X,Y,Z)和颜色信息(R,G,B) 的完整点云。这些数据可直接用于生成二维图纸、三维模型、正射影像图、横截面图等多种成果。

数据可回溯与可视化:

生成的精确三维模型是一个永久的数字化档案。任何时间都可以回溯扫描时的现场状况,用于争议解决、变化分析,并为可视化管理和汇报提供直观的载体。

二、三维扫描应用场景

其实,三维扫描技术贯穿于变电站的规划、建设、运维和改造的全生命周期。

规划设计阶段

老旧站改造:对无图或图纸不符的变电站进行扫描,逆向构建BIM模型,为精准设计提供唯一依据。

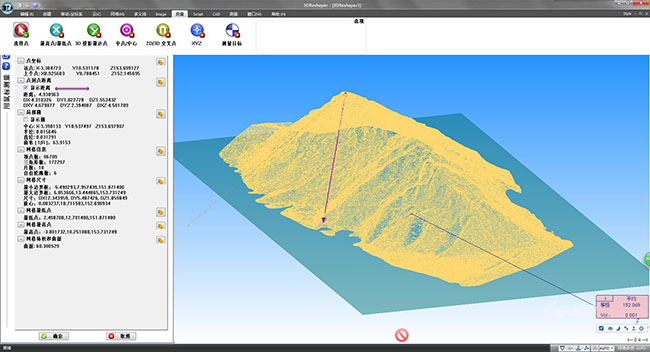

新建站规划:在复杂地形中,利用扫描数据辅助总平布置和土方计算,优化设计方案。

建设施工阶段:进度监控与质量校验

施工复核:将施工中的扫描模型与设计BIM模型对比,检查设备基础、预埋件、钢结构安装是否与设计一致,确保施工质量。

进度管理:通过周期性扫描,直观展示施工进度,实现可视化项目管理。

运营维护阶段

资产数字化管理:将点云模型与资产数据库联动,实现设备信息的三维可视化、一键查询与定位。

安全距离分析:在模型中精确测量带电设备与周围建筑、树木、巡检通道的净空距离,对安全隐患进行预警。

智能巡检规划:为巡检机器人或无人机规划最优、无碰撞的巡检路径。

变形监测与分析:对变压器基础、构架等关键部位进行周期性扫描,通过模型对比分析是否存在沉降或变形。

改造扩建阶段

碰撞检测:在设计阶段,将新增设备模型放入真实的扫描环境中,进行管道、桥架、结构的碰撞检测,提前发现问题,避免返工。

工程量统计:基于点云数据,快速、准确地统计拆除和安装的工程量。

三、设备选型与实施要点

1. 设备选型

地面三维激光扫描仪:

适用场景:站内精细设备、室内配电装置楼的扫描。精度最高,常用于逆向建模和精细测量。

特点:精度高、速度较快,但需要设站,可能存在扫描死角。

移动激光扫描系统:

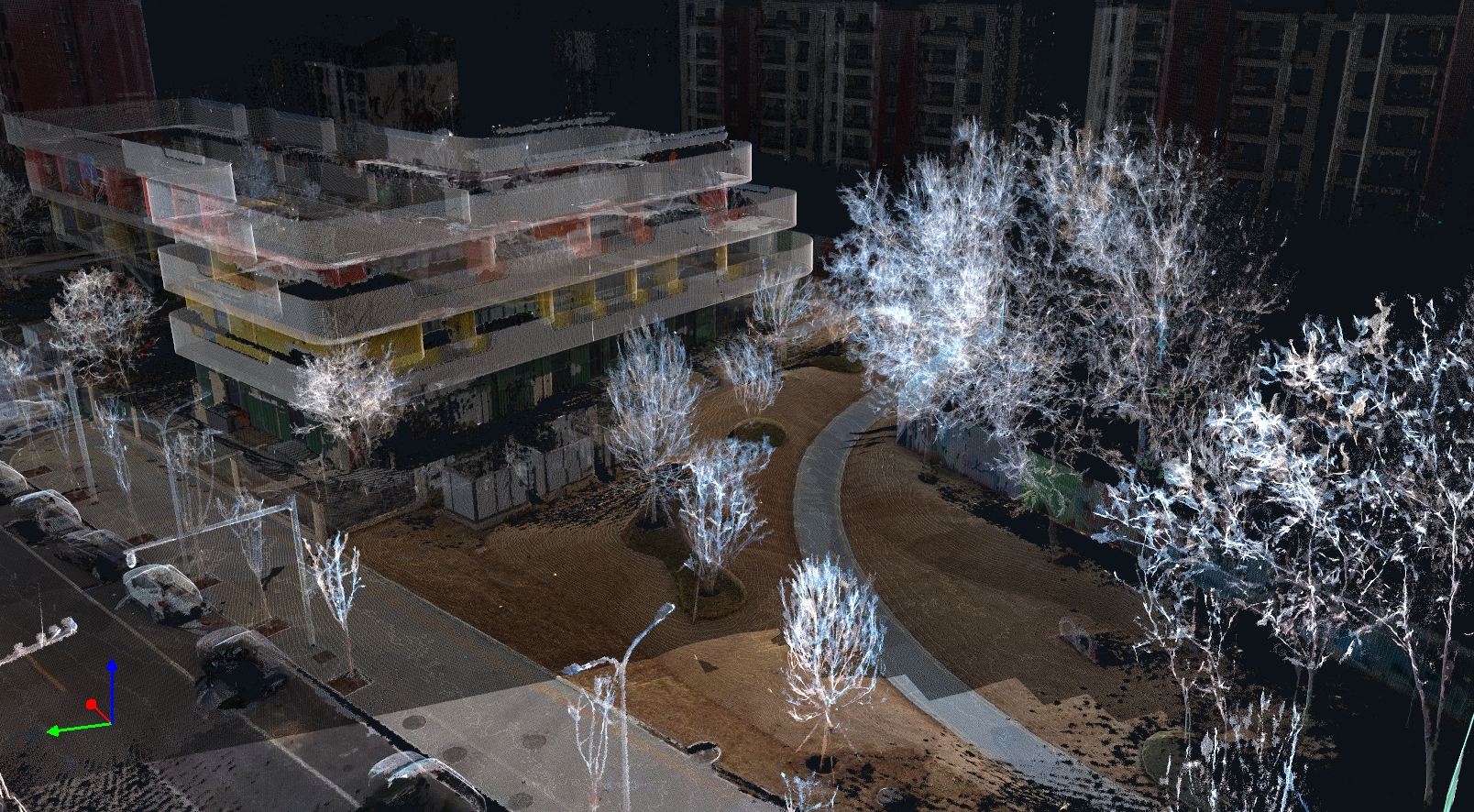

适用场景:快速获取变电站整体的三维数据,如车载或手持系统在巡检道路上行驶。

特点:效率极高,但精度相对地面站略低,非常适合快速建模和巡检应用。

机载激光扫描系统:

适用场景:大型变电站的整体地形、厂区、架空线路出线的扫描。

特点:宏观范围大,但对于设备底部等细节捕捉能力弱,常与地面扫描配合使用。

2. 实施流程要点

前期规划:明确扫描目的和精度要求,制定详细的扫描方案(设站位置、分辨率等)。

现场扫描:注意靶球、标靶布设,确保站点之间有足够的重叠和拼接依据。安全是第一要务,严格遵守电力安全规程。

数据预处理:进行点云拼接、去噪、统一坐标系,形成完整的站点云。

建模与应用:基于点云进行三维建模,并将模型导入相应平台进行应用开发。

四、主要挑战与解决方案

1、电磁干扰,变电站内强电磁场可能影响扫描仪的电子系统。

解决方案:选择经过电磁兼容性测试、具有强抗干扰能力的专业级扫描设备。

2、复杂环境与遮挡,设备密集,管线纵横,导致扫描存在大量死角。

解决方案:采用“多技术融合”方案,结合地面扫描、移动扫描和无人机倾斜摄影,并从不同角度设站,确保数据完整性。

3、数据量大,处理耗时,海量点云数据对计算机硬件和软件处理能力要求高。

解决方案:使用专业的高性能点云处理软件,并利用云计算、自动化和AI算法来加速建模和分类过程。

五、未来发展趋势

1、技术融合化:

激光扫描+无人机/UAV:将成为标准配置,实现“空地一体”的无死角数据采集。

激光扫描+IoT:点云模型作为空间基底,与传感器实时数据(温度、振动、局放)深度融合,真正激活数字孪生。

2、处理智能化与自动化:

人工智能(AI)和机器学习(ML)将广泛应用于点云的自动分类、识别和设备语义化。例如,AI能自动从点云中识别出变压器、断路器并为其添加标签,极大降低人工建模成本。

3、平台轻量化与云端化:

通过强大的压缩和流式加载技术,亿级点云模型可以在网页端、移动端流畅加载和交互,实现轻量化应用。同时,数据和管理平台向云端迁移,支持协同工作和随时随地访问。