三维激光扫描技术对林木的扫描测量有哪些优势

发布时间:2025-10-28 16:15:24/ 访问次数:0

三维激光扫描技术通过非接触式、高精度、高效率的数据采集方式,为林木测量提供了革命性解决方案。其优势体现在数据精度、测量效率、应用场景拓展、安全性提升及成本优化等多个维度,具体如下:

一、非接触式测量:保护林木生态,适应复杂环境

避免物理接触损伤

传统测量需人工攀爬树木或使用接触式工具(如卷尺、测高仪),可能损伤树皮、枝叶或破坏栖息地。三维激光扫描通过激光束远程获取数据,无需接触树木,尤其适用于古树名木、珍稀物种或脆弱生态区域的测量。

案例:在云南西双版纳热带雨林中,科研人员利用三维激光扫描测量望天树(高可达80米),避免了传统测高仪因风摆动导致的误差,同时保护了树冠层的鸟类栖息地。

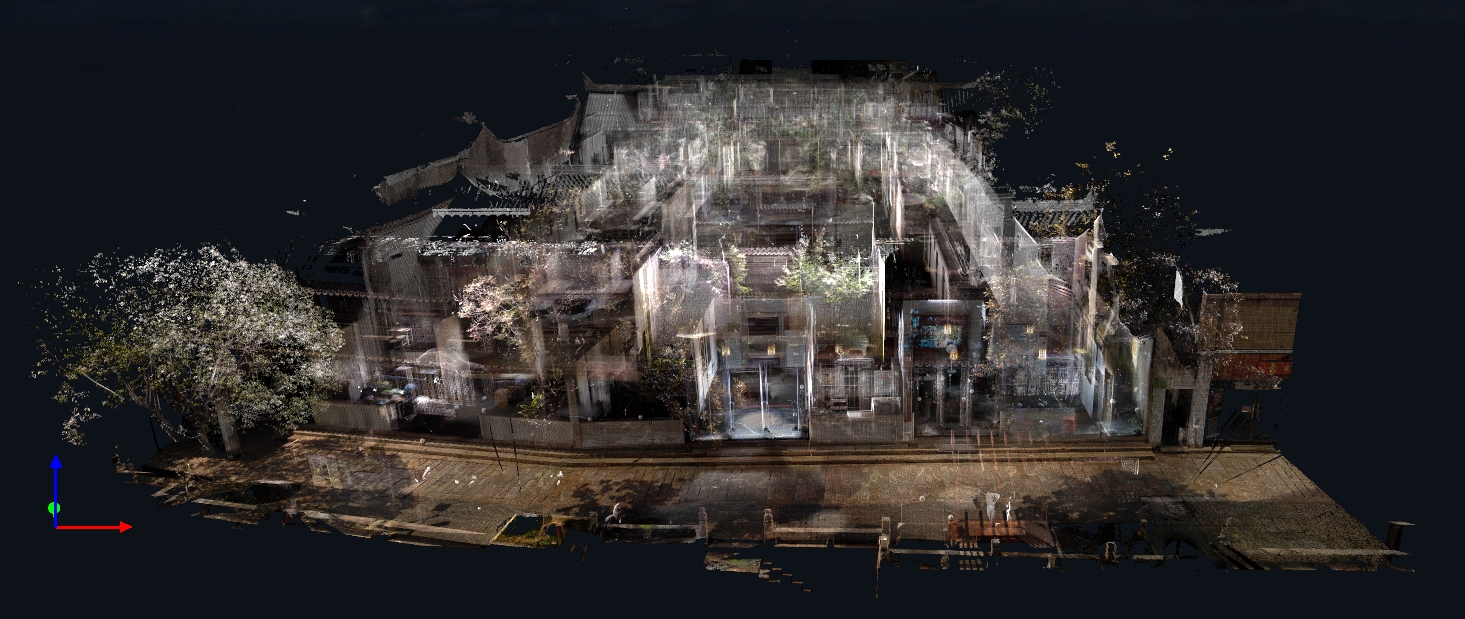

穿透植被覆盖,获取隐蔽结构

激光可穿透部分植被间隙,捕捉被枝叶遮挡的树干、分枝等结构,解决传统光学遥感“看不全”的问题。

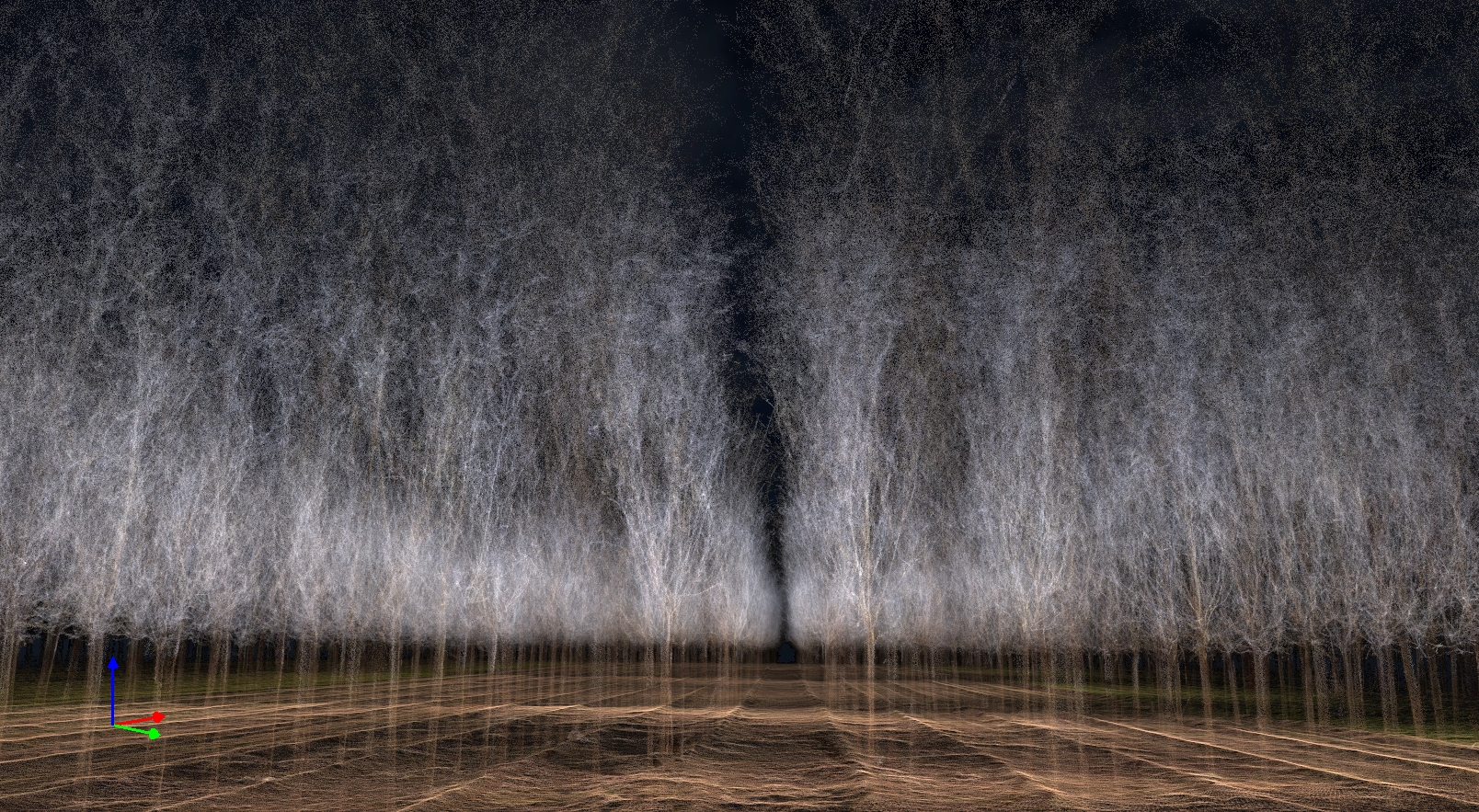

对比:摄影测量在密林环境中易因遮挡产生数据空洞,而三维激光扫描通过多角度扫描和点云滤波算法,可还原90%以上的树干形态。

二、超高精度与密度:毫米级细节捕捉,支撑精细研究

厘米至毫米级精度

工业级三维激光扫描仪精度可达±2mm,满足树木胸径、树高、冠幅等参数的精确测量需求,为林业碳汇计量、生物量估算提供可靠数据。

案例:在东北红松林研究中,通过三维激光扫描测量单木生物量,与破坏性取样结果对比,误差率低于5%,显著优于传统异速生长方程的10%-15%误差。

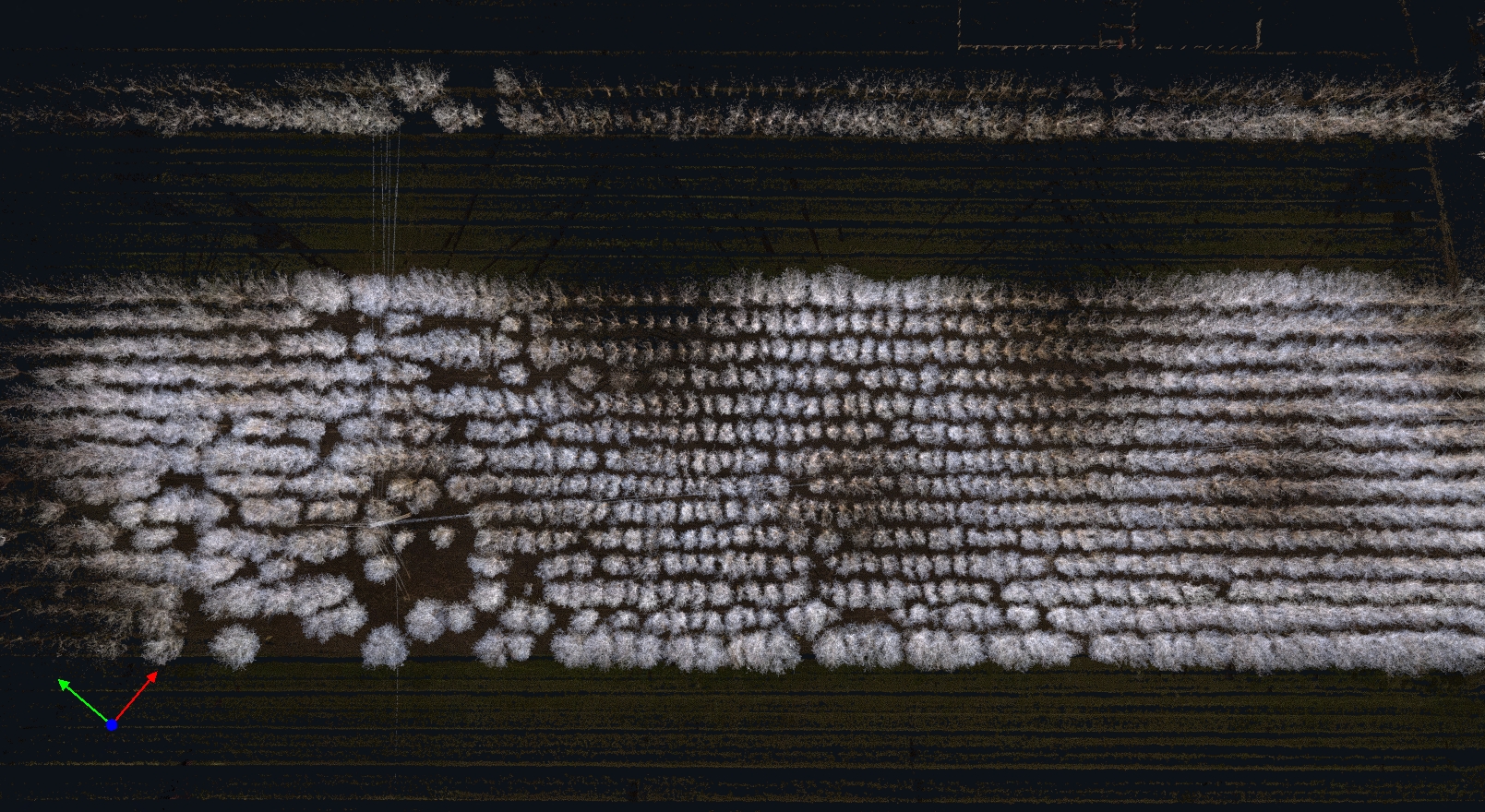

百万级点云密度

每秒采集数百万个点,生成连续、无遗漏的三维模型,可捕捉0.5cm宽的树枝、树皮裂纹等微小特征,支持树木生长监测、病虫害识别等精细研究。

应用场景:在果树栽培中,通过点云分析树冠体积和枝叶分布,优化修剪方案,提高果实产量。

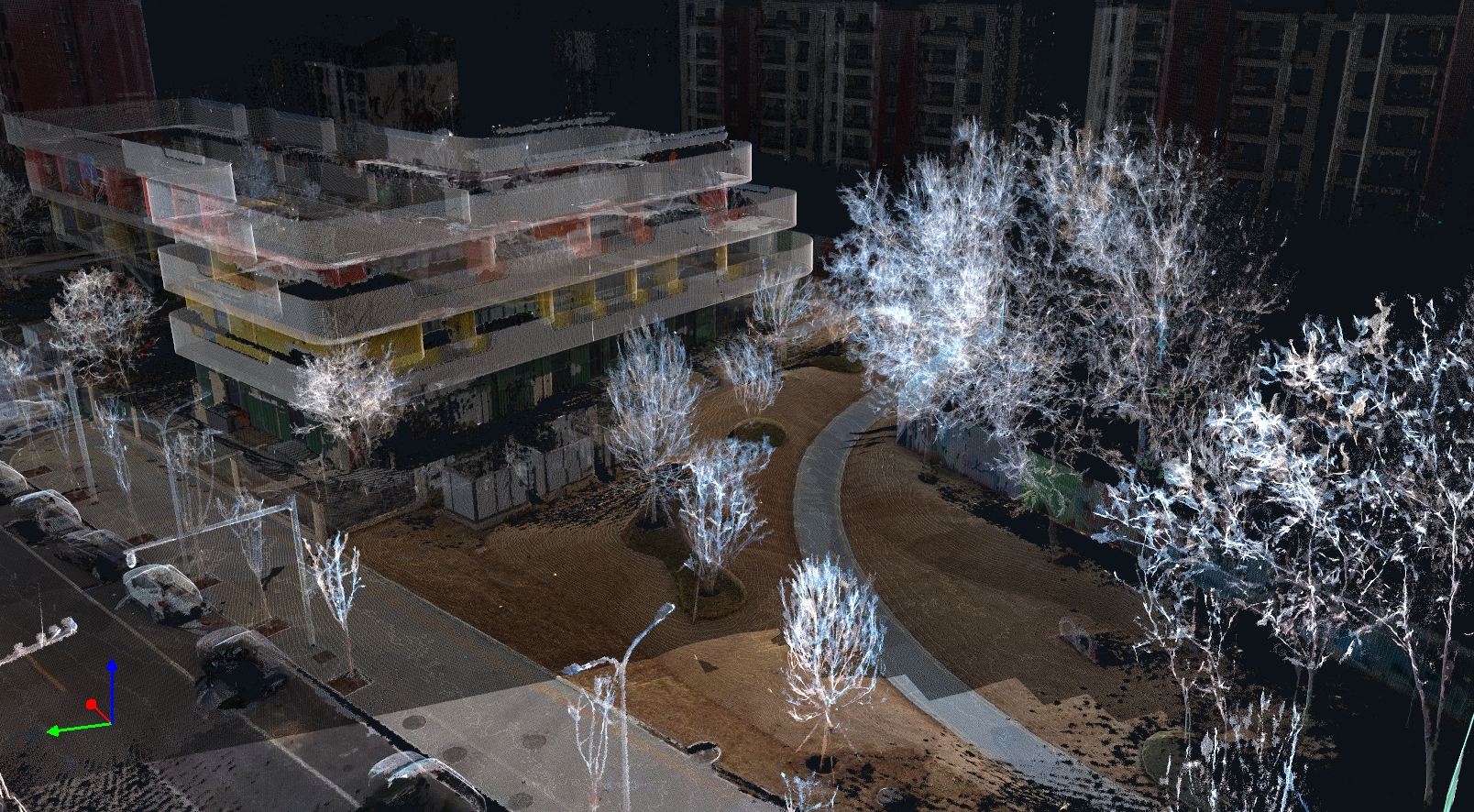

三、全场景快速建模:效率提升数倍,覆盖大面积林区

秒级数据采集

地面三维激光扫描仪单站覆盖范围达50-100米,扫描速度每秒百万点,配合移动式扫描系统(如背包式、车载式),可快速完成大面积林区测量。

案例:在某国家森林公园中,传统全站仪测量1000棵树需2周,而三维激光扫描仅需3天,效率提升80%以上。

自动化处理流程

配套软件支持点云去噪、配准、分割和建模一体化,自动提取树木参数(如胸径、树高、冠幅),生成三维模型效率比手工建模提升90%。

对比:人工建模需逐树绘制,耗时且易出错;自动化处理可批量处理点云数据,输出标准格式结果。

四、多维度数据融合:从几何到生态的全面分析

真彩色点云与多光谱数据结合

集成高清相机和多光谱传感器,同步获取几何与光谱信息,生成带材质和植被指数的三维模型,支持树种分类、健康状况评估。

案例:在松材线虫病监测中,通过融合三维点云和近红外光谱数据,准确识别病树位置和感染程度,指导精准防治。

时空序列数据分析

定期扫描同一林区,构建时空序列点云数据库,分析树木生长速率、冠层动态变化,为森林经营提供科学依据。

应用场景:在人工林培育中,通过对比不同抚育措施下的点云数据,优化间伐强度和施肥方案。

五、动态监测与预警:实时守护森林安全

毫米级变形监测

结合地面基准站或GNSS-RTK技术,监测树木倾斜、倒伏等动态变化,精度达±1mm,及时预警森林火灾、风灾、雪压等灾害风险。

案例:在台风易发区,通过三维激光扫描监测行道树倾斜角度,提前加固高危树木,减少道路安全隐患。

AI辅助病虫害识别

结合深度学习算法,自动分析点云数据中的树冠稀疏、枝干枯死等特征,识别病虫害类型和分布范围,生成检测报告。

对比:人工巡检依赖经验,易漏检;AI分析可实现全自动化、标准化,效率提升10倍以上。

六、成本效益分析:长期投资回报显著

降低综合成本

虽设备初期投入较高(地面扫描仪约20-50万元,无人机激光雷达约50-100万元),但减少人工、缩短工期、避免返工,长期成本更低。

数据:某林业局采用三维激光扫描后,年度森林资源调查成本降低30%,其中人工成本减少50%。

提升项目竞争力

高精度数据支持精细化森林经营,提高木材产量和质量,增强企业市场竞争力。例如,通过三维扫描优化采伐设计,减少木材浪费10%-15%。

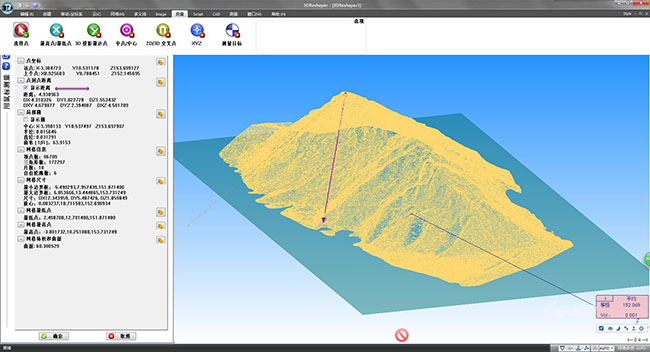

七、全生命周期管理:数据贯通林业全链条

设计-施工-运维数据贯通

扫描数据作为数字资产,支持森林经营方案制定、采伐作业设计、灾后恢复评估等全流程管理。

案例:在某生态修复项目中,通过扫描对比修复前后点云数据,量化植被覆盖度提升25%,验证修复效果。

数字孪生森林应用

构建虚拟森林模型,模拟不同经营措施下的生态响应(如碳汇能力、物种多样性),优化决策方案。

未来趋势:结合物联网传感器,实现森林环境参数(如温湿度、光照)的实时更新与预警。