地下隧道三维激光扫描测量检测

发布时间:2025-11-13 14:20:16/ 访问次数:0

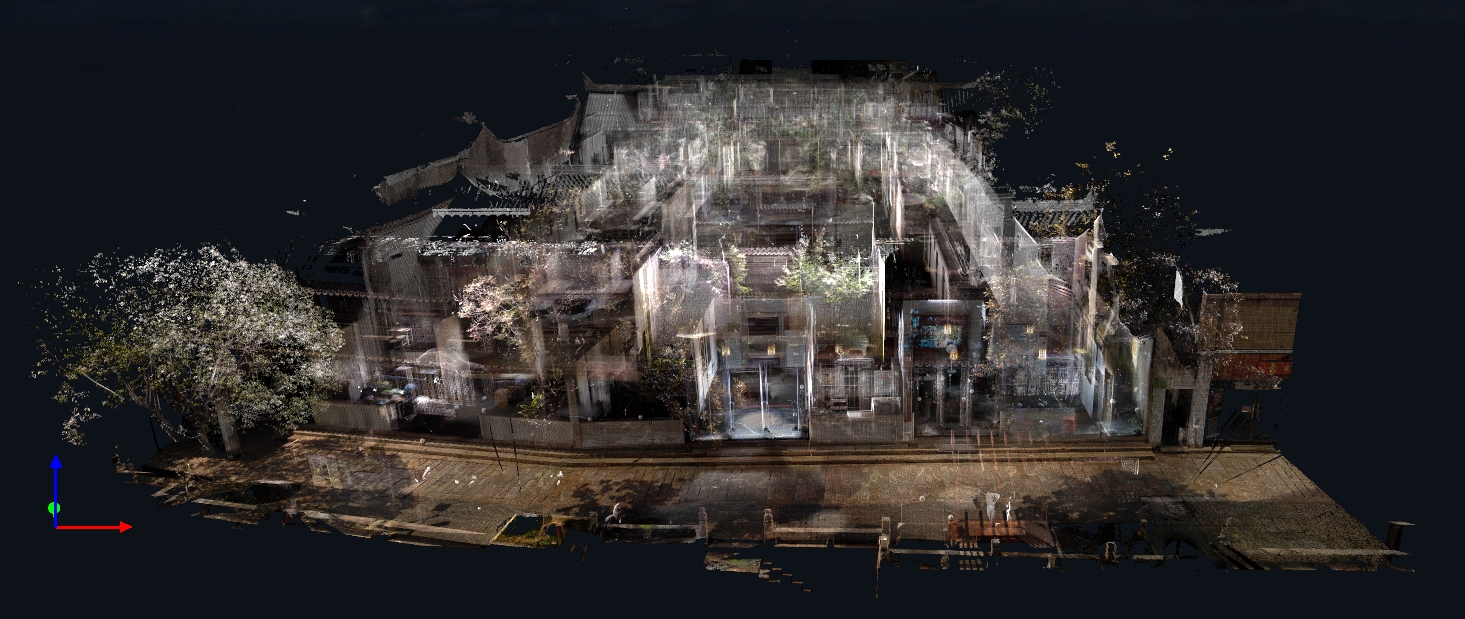

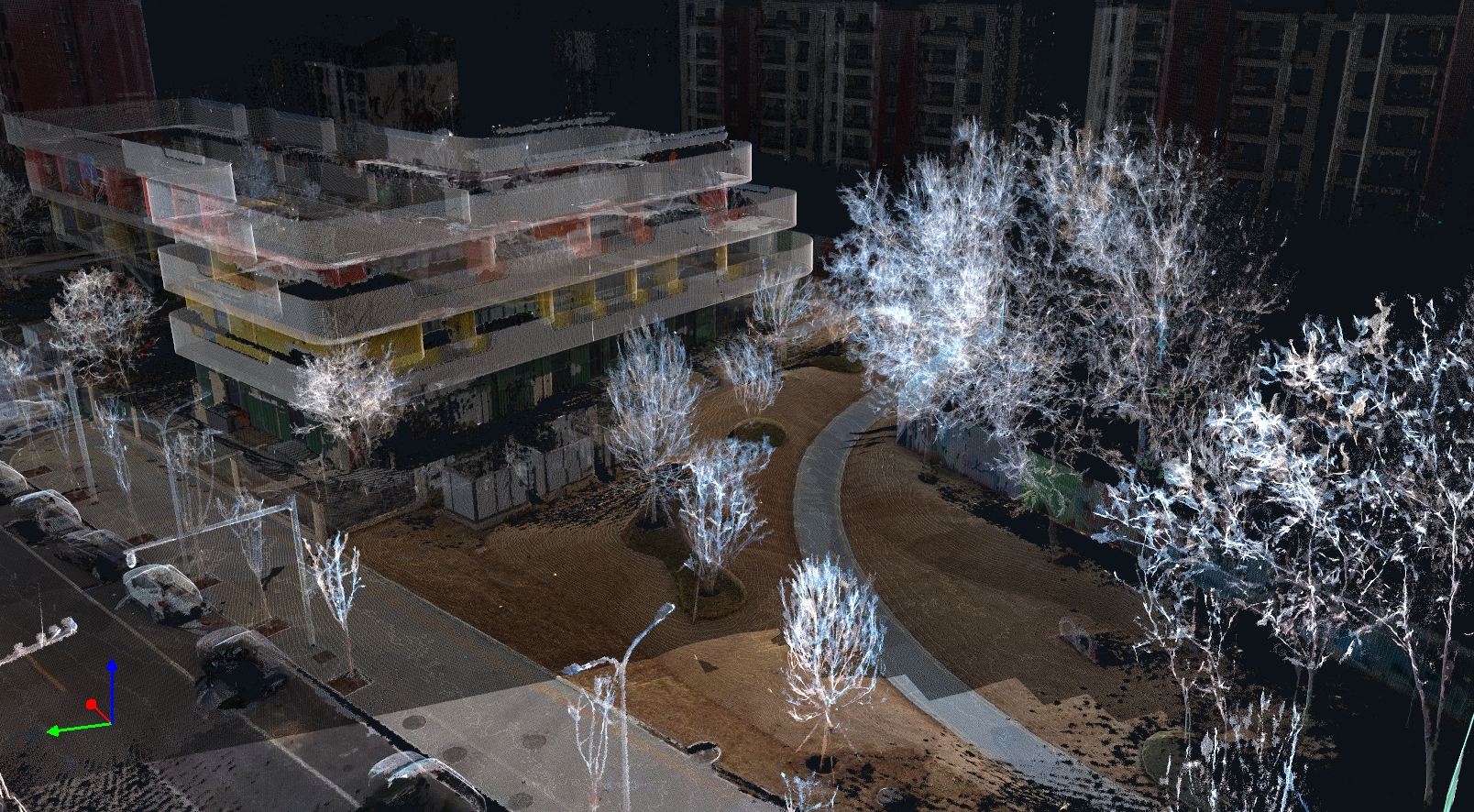

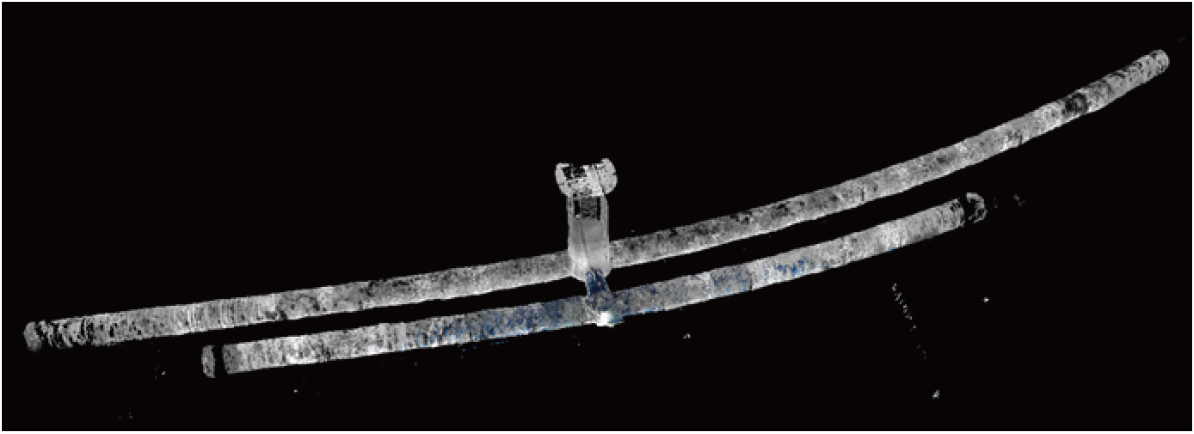

地下隧道三维激光扫描测量检测是一种基于激光测距与空间定位技术的高精度数字化解决方案,通过发射高密度激光脉冲并接收反射信号,结合角度编码器与测距系统,快速获取隧道表面三维坐标、反射率及纹理信息,实现隧道全断面覆盖测量、三维建模及结构安全监测。

一、技术原理与设备类型

测量原理

激光测距:通过测量激光束从发射到反射回来的时间差(ToF)或相位差,结合扫描角度计算表面点坐标。

定位系统:依赖GNSS、惯导(IMU)或全站仪控制,在无GNSS信号环境(如地下隧道)中,通过已知控制点实现点云地理配准。

多站拼接:单站扫描范围可达120°(垂直)×360°(水平),站间重叠率≥70%,确保数据连续性。

设备类型

手持式:便携灵活,适用于狭小空间或复杂环境。

机载式:集成于无人机或移动平台,实现快速扫描。

架站式:测量范围广、精度高,适应性强,是隧道工程中的主流选择。

移动式:结合SLAM技术,实现动态扫描与实时建模,适用于长距离隧道检测。

二、核心优势

非接触式测量

避免人员进入塌方段、渗水区等危险区域,降低高空作业风险。

消除传统接触式测量(如全站仪、收敛计)因接触导致的误差,提升数据可靠性。

高精度与全覆盖

毫米级精度,支持对隧道超欠挖、平整度、初支/二衬厚度等微小形变的检测。

全断面覆盖,避免传统抽检手段的局限性,确保数据完整性。

高效性与实时性

扫描速度达百万点/秒,单日可覆盖5-10公里,效率较传统方法提升10-20倍。

支持周期性扫描与变形监测,实时分析隧道表面变形量及速率。

三、典型应用场景

施工质量精确控制

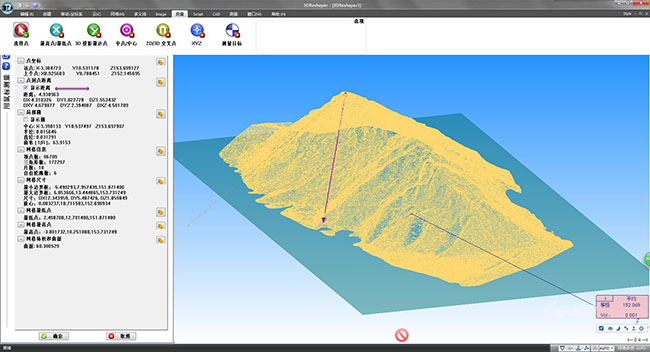

超欠挖检测:通过与设计断面对比分析,直观呈现超/欠挖区域空间分布,优化施工方案。

平整度检测:替代传统2m直尺法,实现拱顶等高处垂直方向的精准量化检测。

初支/二衬厚度检测:精确分析支护厚度分布,预测混凝土灌注方量,避免测点代表性不足问题。

结构安全监测

变形监测:通过多次周期性扫描,获取不同时间节点点云数据,计算隧道表面变形量及速率。

椭圆度检测:拟合每环最佳椭圆曲线,计算长轴、短轴及椭圆度偏差。

管片错台检测:结合深度学习算法,自动识别环缝并量化错台值。

渗漏水检测:通过点云强度信息差异,定位渗漏水区域。

事故重建与责任认定

在隧道泄漏或爆炸后,快速扫描现场生成三维模型,辅助事故原因分析及责任认定。

四、技术标准与规范

标准制定背景

随着隧道工程规模扩大和复杂度增加,传统测量技术已无法满足高精度和高效率要求,急需引入三维激光扫描技术。

标准制定目的为规范技术应用,确保测量数据准确性和一致性,推动行业技术进步。

标准内容要点

适用范围:涵盖隧道设计、施工、监测及验收等阶段。

设备要求:明确精度、效率、环境适应性等指标,确保测量结果可靠。

操作流程:包括设备校准、数据采集、点云处理及模型重建等环节。

安全规范:制定应急预案,明确突发情况处理流程,降低安全风险。

五、发展趋势

多技术融合

结合BIM、物联网传感器,实现隧道自动化巡检与实时监测。

集成无人机、机器人,完成海底管道等立体化检测任务。

智能化分析

适配5G、云计算、AI技术,实现数据实时传输、云端分析与智能决策。

通过AI算法自动识别管道变形、腐蚀、裂纹等缺陷,并分类评级。

全生命周期管理

将管道型号、安装日期等元数据嵌入BIM模型,实现设备全生命周期管理。

结合多期扫描数据,量化管道沉降、偏移趋势,预警结构性风险。